PROGETTO PREISTORIA

Capitoli da un manuale inedito di storia per le scuole superiori

1.2. Breve profilo della storia della vita

Dalla fauna di Ediacara alla comparsa dei vertebrati

Ricostruzione di Charnia, un enigmatico vendobionta dell’Ediacarano. FONTE: Matteo De Stefano/MUSE (Museo delle Scienze di Trento), da Wikipedia.

Una nuotata negli oceani che ospitarono la prima radiazione adattativa degna di nota avrebbe rivelato agli occhi di un ipotetico bagnante un mondo abitato da esseri alieni simili a strisce di pneumatico, dischi e fronde. Tra quegli organismi eccentrici vivevano sia esponenti di rami evolutivi che non hanno lasciato discendenti sia gli antenati degli animali tuttora viventi. Il periodo Ediacarano, compreso tra 635 e 541 milioni di anni fa, vede infatti l’evoluzione di complesse catene trofiche e di originali sperimentazioni come i vendobionti o vendozoi, bizzarri animali il cui piano anatomico era contraddistinto dalla ripetizione di curiosi moduli e segmenti.

Accanto ai vendobionti troviamo i primissimi rappresentanti dei gruppi filogenetici degli animali moderni (detti phyla), tra cui spugne, cnidari (meduse e coralli) e gli antenati dei Bilateralia, ossia tutti gli animali contraddistinti principalmente da simmetria bilaterale, da un asse longitudinale di sviluppo attorno ad un sistema digestivo, e da un sistema nervoso centrale. Nello stesso periodo assistiamo inoltre allo sviluppo di parti dure (placche e spine) come prodotto secondario dell’accumulo di minerali all’interno del corpo, come base per l’attacco dei muscoli e come risultato di un’iniziale corsa agli armamenti tra predatori e prede.

La straordinaria varietà dei trilobiti. FONTE: Valter Fogato; illustrazione tratta da Piero e Alberto Angela, La straordinaria storia della vita sulla Terra, Arnoldo Mondadori Editore, Milano 1992, p. 130. (modificata).

È tuttavia nel periodo successivo, il Cambriano, che si estende da 541 a 485 milioni di anni fa segnando l’inizio dell’era Paleozoica, che abbiamo una vera e propria esplosione di forme e di originali esplorazioni di nicchie ecologiche. È nel Cambriano, infatti, che vediamo emergere, fra l’altro, i precursori degli artropodi (come crostacei, insetti, tardigradi e onicofori) e i numerosissimi trilobiti (parenti dei futuri ragni e limuli). Sempre nel Cambriano troviamo anche i primi ramoscelli di quell’albero evolutivo che conterrà tutti i futuri vertebrati.

A SINISTRA: Ricostruzione di un pesce corazzato Cyathaspididæ dal Siluriano. FONTE: Matteo De Stefano/MUSE (Museo delle Scienze di Trento), da Wikipedia. CC BY-SA 3.0; A DESTRA: Ricostruzione del placoderma Dunkleosteus, lungo secondo le stime tra 3,5 e 8 metri e dal peso di circa 2-4 tonnellate. FONTE: Matteo De Stefano/MUSE (Museo delle Scienze di Trento), da Wikipedia. CC BY-SA 3.0. Animali non in scala.

Tra i primi vertebrati di successo si annoverano vari gruppi di pesci privi di mandibole e varie famiglie di pesci corazzati e imparentati alla lontana con le attuali missine e lamprede. Questi ultimi animali dominano i mari dei tre periodi successivi, l’Ordoviciano, il Siluriano e il Devoniano, durante un lasso di tempo che va 485 a 358 milioni di anni fa. Curiosamente, le corazze dermiche che ricoprivano gran parte del corpo di questi animali erano composte di tubercoli che condividevano la medesima struttura dei denti dei vertebrati, con tanto di smalto, polpa e dentina. Queste corazze, nate come fortuita cooptazione di errori di trascrizione dei geni legati all’espressione dei denti, venivano probabilmente sfruttate come protezione dai primi pesci dotati di mandibole e di affilate placche ossee al posto dei denti, tra i quali spicca il superpredatore Dunkleosteus, un genere risalente al tardo Devoniano.

Inaugurato da un’estinzione di massa tra Ordoviciano e Siluriano e siglato da varie fasi di crisi acuta della biodiversità a chiusura del Devoniano, questo particolare momento del tempo profondo vede tra i fortuiti sopravvissuti i pesci cartilaginei (come gli squali) e i pesci ossei che includono i primissimi tetrapodi, cioè tutti i pesci dotati di scheletro osseo assieme agli antenati dei vertebrati. Tutti i tetrapodi attuali – esseri umani inclusi – non sono altro che pesci polmonati profondamente modificati.

Falsi luoghi comuni: Sviluppo rettilineo e presentismo

La posizione di dipnoi e celacanti nel cladogramma dei vertebrati. Gli esseri umani fanno parte dei tetrapodi. FONTE: Carl Zimmer, 2013. Le infinite forme. Un’introduzione alla biologia evoluzionistica. Traduzione di Patrizia Messeri. Illustrazione di Carl Buell. Bologna: Zanichelli, p. 165.

Nel 1938 fu pescato al largo delle coste del Sudafrica il celebre Latimeria. Più vicino a noi tetrapodi che agli altri pesci, questo grosso “pesce” fu definito un fossile vivente perché il gruppo cui apparteneva (i celacanti) era noto esclusivamente in forma fossile. Tuttavia, la nozione di fossile vivente è sbagliata perché il Latimeria è morfologicamente diverso rispetto ai suoi antenati: non esistono animali bloccati evolutivamente in una forma precisa attraverso le ere geologiche.

Un errore comune è quello di pensare che tutti i rami evolutivi del passato siano confluiti nei loro discendenti attuali, sparendo o trasformandosi direttamente (e quasi magicamente) nei loro eredi. Si tratta in questo caso di un fraintendimento della logica dell’evoluzione che, in quanto continua esplorazione di possibilità contingenti, non è legata a sviluppi rettilinei prestabiliti: il dipnoo e il celacanto non sono nostri antenati diretti, ma condividono con noi degli antenati comuni (lo stesso si può dire del rapporto che ci lega agli scimpanzé).

Un CLADE è un gruppo filogenetico, ossia unito dalla sua storia evolutiva, costituito da un antenato comune più tutti i suoi discendenti diretti.

Per questo i loro cladi* non si sono estinti né si sono trasmutati nei loro discendenti: hanno semplicemente continuato la loro storia come lontani cugini all’interno del cespuglio evolutivo dei viventi.

Allo stesso modo, è sbagliato pensare che nell’evoluzione ci sia una direzione prestabilita verso il presente. Il tempo è una freccia che va dal passato al presente, ma la direzione che prende la storia nello spazio delle possibilità non è mai stabilita a priori. Se la forma che assume la nostra narrazione della storia della vita sembra indirizzare verso l’inevitabile comparsa dell’umanità, è solo perché stiamo ripercorrendo il nostro personalissimo album di famiglia: altri animali avrebbero album leggermente diversi. Pensare che vi sia un destino manifesto porta a formulare un giudizio spontaneamente negativo sulle sperimentazioni evolutive all’interno dei rami che si sono estinti senza lasciare discendenti, come se fossero errori o vicoli ciechi.

Evoluzione degli arti nei vertebrati. FONTE: Carl Zimmer, 2013. Le infinite forme. Un’introduzione alla biologia evoluzionistica. Traduzione di Patrizia Messeri. Illustrazione di Carl Buell. Bologna: Zanichelli, p. 81.

Questa fallacia logica – nota nelle discipline storiche come presentismo – ha fatto credere per lungo tempo, ad esempio, che cinque fosse il numero originale delle dita dei vertebrati, fissato una volta per tutte grazie ad un antenato comune (esistono gruppi di animali che le hanno ridotte ulteriormente in periodi successivi, come gli uccelli, ma i loro antenati partivano sempre da cinque dita). Negli ultimi anni, invece, sono stati scoperti e descritti fossili eccezionali che hanno portato a rimettere in discussione questa visione lineare: la polidattilia è una caratteristica dei tetrapodomorfi del tardo Devoniano, i quali potevano avere sei (Tulerpeton), sette (Ichtyostega) o persino otto dita (Acanthostega).

I primi tetrapodi erano animali pesanti, ancora dotati di branchie e di una coda muscolosa per nuotare, caratterizzati da riproduzione acquatica (come gli anfibi attuali) e da un corpo robusto e idrodinamico non troppo dissimile da quello dei pesci polmonati. Per almeno 25 milioni di anni questi animali dalla forma piuttosto tozza utilizzarono gli arti per perlustrare il fondale di acque fluviali o costiere poco profonde e farsi spazio tra la vegetazione sommersa. I vertebrati cominciarono a visitare le terre emerse solo sporadicamente e il processo ebbe luogo in modo lento e graduale. D’altra parte, la terraferma era già stata colonizzata con successo da piante, licheni, funghi (i quali, vale la pena ricordarlo, sono filogeneticamente più vicini agli animali che alle piante) e da svariati gruppi di artropodi.

Foreste immense e uova amniotiche: Carbonifero e Permiano

Foreste del Carbonifero: l’equiseto Crucicalamites. FONTE: © Emiliano Troco.

Il periodo successivo, chiamato Carbonifero (359-299 milioni di anni fa), vede sia una diversificazione notevole della fauna terrestre sia il successo eccezionale delle piante, favorite da un clima caldo e umido.

Come in un gioco al biliardo al rallentatore innescato dall’incessante tettonica a placche, le masse continentali stanno ora per convergere verso un unico supercontinente ricoperto di immense foreste di felci, con licopodi alti fino a 40 metri ed equiseti alti 15 metri.

Come già successo in precedenza con i batteri, le piante del Carbonifero contribuiscono ad aumentare i livelli di ossigeno nell’atmosfera, portandoli al 35% (oggi è al 21%), grazie a due meccanismi: direttamente attraverso la fotosintesi e indirettamente tramite lo stoccaggio dell’anidride carbonica nei fusti e nei tronchi. La quantità eccezionale dei resti organici di queste piante rappresenta ancora oggi una delle fonti di approvvigionamento di combustibili fossili sotto forma di carbone e petrolio (non si tratta quindi di resti fossili di dinosauri, come talvolta viene erroneamente suggerito). Seguendo un effetto domino, questo incremento dei livelli di ossigeno favorisce un aumento impressionante delle dimensioni degli insetti, i quali respirano ossigeno passivamente attraverso pori della pelle (detti anche spiracoli): Meganeura, una specie di libellula, raggiunge addirittura i 75 centimetri di apertura alare.

Scheletro e ricostruzione dell’anfibio Diplocaulus dal curioso cranio a forma di boomerang. FONTE: Denver Museum of Natural History, Colorado (USA), da Wikipedia.

Questo ecosistema lussureggiante vede il passaggio da tetrapodi anfibi ancora adattati a una vita acquatica o semiacquatica (come il Diplocaulus dal curioso cranio a forma di boomerang e gli aistopodi simili a serpenti) a due linee filetiche fondamentali, i batracomorfi (dalle sembianze di rana) e rettiliomorfi (dalla forma di rettile). Dai primi avranno origine i Lissamphibia, il ramo che porterà agli attuali anfibi (rane, rospi, tritoni e salamandre); dai secondi deriveranno invece gli antenati degli Amniota, ossia gli animali contraddistinti dal possesso di una pelle a scaglie capace di prevenire l’evaporazione dell’acqua e che sono in grado di deporre uova dotate di guscio sulla terraferma (in pratica un ambiente acquatico in miniatura per facilitare lo sviluppo dell’embrione).

Queste caratteristiche resero gli amnioti i soli vertebrati capaci di rescindere il legame fondamentale con l’acqua verso la fine di questo periodo, quando cominciano a farsi sentire gli effetti di importanti cambiamenti climatici – il clima passa da umido a secco e arido, con la diffusione di conifere nell’emisfero boreale e glossopteridi (ora estinte) in quello australe.

A metà del Carbonifero, gli amnioti si differenziano in due cladi distinti, battezzati sulla base di specifiche conformazioni delle ossa del cranio come Synapsida, che condurrà ai mammiferi, e Reptilia, a sua volta suddivisa in Parareptilia (comprendente vari rami estinti) ed Eureptilia (tutti gli animali discesi dall’antenato comune di lucertole, coccodrilli e uccelli). Molto vicini all’antenato comune degli Eureptilia, Hylonomus e Paleothyris risalgono a circa 312 milioni di anni fa e sono animali insettivori vagamente simili a lucertole.

Dal canto loro, i sinapsidi basali lasciano spazio nel corso del Permiano (298-251 milioni di anni fa) a veri e propri rettili-mammifero, i Therapsida. Si tratta di animali probabilmente già dotati di pelliccia (il Permiano è dominato da due fasi di glaciazione) e dediti ad assidue cure parentali. Sarà da un ramo di terapsidi, i Cynodontia, che avranno origine i mammiferi veri e propri. In apparenza, sembra un periodo particolarmente rigoglioso per gli antenati dei mammiferi, ma si tratta di una falsa partenza.

Tardo Permiano delle Dolomiti, un bioma equatoriale popolato da cinodonti, arcosauri e altri rettili. FONTE: © Davide Bonadonna, da Phys.org.

Piume, fiori ed estinzioni di massa: il Mesozoico

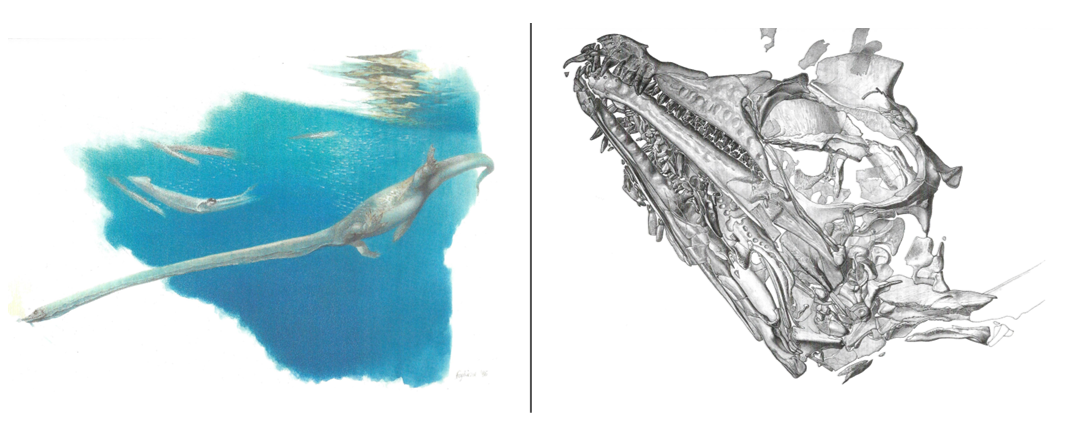

Cranio e ricostruzione di Tanystropheus, un rettile dal Triassico della Lombardia, riadattato alla vita semiacquatica. FONTE: © Fabio Fogliazza, da Stefania Nosotti, 2007. “Tanystropheus longobardicus (Reptilia, Protorosauria): Re-interpretations of the Anatomy Based on New Specimens from the Middle Triassic of Besano (Lombardy, Northern Italy)”, Memorie della Società Italiana di Scienze Naturali e del Museo Civico di Milano 35(3).

L’era seguente, il Mesozoico (da 250 a 66 milioni di anni fa), si apre sulla scia della peggiore estinzione di massa della storia del pianeta: si stima che oltre il 96% delle specie fu annientato, e solo la metà dei tetrapodi allora viventi riuscì a sopravvivere. La causa più probabile è da individuarsi nelle massicce eruzioni vulcaniche dell’attuale Siberia, le quali innescarono un processo di riscaldamento globale e di piogge acide tramite l’immissione di gas serra nell’atmosfera. Il cambiamento è drastico e relativamente rapido. Vari gruppi di rettili si fanno spazio tra gli sparuti sopravvissuti e cominciano a diversificarsi in modo esuberante, con inedite sperimentazioni adattative, fino ad arrivare a forme completamente riadattate a vivere nell’acqua. Di lì a breve altri gruppi di rettili ritorneranno nei mari, andando a ricoprire il ruolo di superpredatori.

Tra i vari gruppi di successo, ce n’è uno in particolare, quello degli Archosauria, che nel Triassico – il primo periodo del Mesozoico – riesce ad approfittare della situazione e a occupare opportunisticamente le maggiori nicchie ecologiche ora liberatesi. Caratterizzati da una peculiare articolazione del bacino che li differenzia dagli altri rettili e che permette una locomozione più efficace, gli arcosauri comprendono i coccodrilli, gli pterosauri tra i cieli e i dinosauri sulla terraferma.

Di questi gruppi gli ultimi due condividevano una copertura di protopiume adatta sia a conservare il calore corporeo sia come strumento di corteggiamento e competizione tra i sessi. Vari stadi di queste protopiume sono attualmente noti e non si può escludere che l’antenato comune di entrambi i gruppi le possedesse già.

Gli uccelli non sono che un ramo terminale di teropodi maniraptori all’interno dell’albero filogenetico dei dinosauri, dove trovavano posto piccoli carnivori come il minuto Microraptor, lungo appena 77 centimetri e dotato di ben quattro arti dotati di piume, e i giganteschi sauropodi, erbivori dal possente collo lungo e lunghi fino a 30 metri.

Selezione sessuale e corsa agli armamenti tra predatori e prede conducono nel tempo alla comparsa di una pletora di adattamenti straordinari, dalle corna dei Ceratopsia ai denti e agli artigli affilati dei Coelurosauria, dalle piumose code a ventaglio degli Oviraptorosauria alle stupefacenti placche dorsali degli Stegosauria.

La scenografia alle spalle di questo balletto evolutivo di forme esotiche vede il supercontinente Pangea cominciare a dividersi tra Giurassico e Cretaceo. I continenti iniziano infatti ad assumere forme più riconoscibili, mentre gli ecosistemi diventano più simili a quelli attuali, con la co-evoluzione di angiosperme (le piante a fiori) e di insetti impollinatori (farfalle, falene e le complesse colonie degli insetti eusociali come le api). Gli anfibi moderni, rane e salamandre, fanno la loro comparsa, assieme alle tartarughe, agli squali moderni e ai teleostei, il gruppo di pesci oggi più comune (e che comprende specie molto note, dal salmone al pesce rosso).

Liaconodon, un mammifero mesozoico delle dimensioni di un gatto domestico. FONTE: © Davide Bonadonna, da Nature.

Questo mondo, inaugurato da una catastrofe al termine del Permiano, si chiude all’insegna di una nuova estinzione di massa alla fine del Mesozoico, circa 66 milioni di anni fa, quando un meteorite colpisce la piattaforma carbonatica al largo dell’attuale Golfo del Messico. Tutti i dinosauri non aviani, gli pterosauri e i rettili marini si estinguono, assieme a moltissime altre specie d’acqua o di terraferma. Spetta a un gruppo di fortunati sopravvissuti occupare il palcoscenico vuoto: i mammiferi, gli eredi degli antichi cinodonti.

Pellicce e allattamento: il Cenozoico

Onychonycteris, un antico pipistrello fossile nordamericano risalente a 52,5 milioni di anni fa. FONTE: Matthew Dillon, da Wikipedia.

L’era Cenozoica si apre con un periodo a cavallo tra Paleocene (66-56 milioni di anni fa) ed Eocene (56-33,9 milioni di anni fa) caratterizzato dal cosiddetto massimo termico, ossia un picco di circa 6°C nelle temperature medie del pianeta. Dopo un primo momento durante il quale i coccodrilli e gli uccelli mantengono la sommità della catena alimentare, i mammiferi, come i terapsidi e i dinosauri prima di loro, si prodigano in un’eccezionale esplosione adattativa. A partire da una struttura non troppo dissimile da quella di un topolino e da una serie di caratteristiche ancestrali condivise (conformazione specifica dell’orecchio interno, la presenza di peli, e l’allattamento dei piccoli), i mammiferi sperimentano sia adattamenti ricorrenti sia variazioni irripetibili, che li portano nel corso dell’Eocene alla ricolonizzazione del mare (con i cetacei e i sirenidi) e alla conquista dell’aria (grazie ai pipistrelli).

I due periodi successivi, l’Oligocene e il Miocene (che insieme vanno da 33,9 a 5,3 milioni di anni fa) vedono una serie di progressivi cambiamenti climatici dominati da fasi alterne di aridità e di raffreddamento e l’isolamento biogeografico dei mammiferi che si evolvono localmente presso ciascuno dei vari blocchi continentali ora separati.

Panoramica della fauna di mammiferi presenti nella savana nordamericana all’incirca 20 milioni di anni fa. FONTE: Jay Matternes, da George Gaylord Simpson. 1986. I fossili e la storia della vita, Bologna, Zanichelli, p. 157; disponibile online presso Smithsonian Magazine.

Box storiografico: Fossili ed evoluzione

«Soltanto una percentuale minima di cadaveri si fossilizza e, anzi, siamo fortunati ad avere tutti i fossili intermedi che abbiamo. Ma anche se non avessimo a disposizione nessun fossile, le prove dell’evoluzione provenienti da fonti come la genetica molecolare e la distribuzione geografica sarebbero comunque schiaccianti. L’evoluzionismo, però, fa anche una predizione importante: se venisse rinvenuto un solo fossile nello strato geologico sbagliato, la teoria sarebbe smentita. Quando un [filosofo della scienza] sfidò [il biologo evoluzionista] J.B.S. Haldane, chiedendogli in che modo l’evoluzione avrebbe potuto essere falsificata, Haldane diede la famosa risposta: “Conigli fossili nel Precambriano”. Di fatto non sono mai stati trovati reperti anacronistici come i conigli fossili nel Precambriano, benché screditate leggende creazioniste raccontino di crani umani negli strati carboniferi e impronte umane miste a quelle dei dinosauri».

– Richard Dawkins, L’illusione di Dio, Milano, Mondadori, 2008, pp. 129-130. Traduzione modificata da Leonardo Ambasciano.

Verifica:

Cerca di capire e spiegare che cosa significa “falsificare” una teoria.

Perché non si è mai trovato un coniglio nel Precambriano?

Dopo aver inteso che cos’è il creazionismo, tenta di spiegare perché poteva avere interesse a creare leggende sulla convivenza di uomini e dinosauri.

Sivatherium, un giraffide afroeurasiatico di grossa taglia estintosi all’incirca un milione di anni fa. FONTE: © Emiliano Troco.

Nel corso di una storia complessa che vede l’ascesa e l’estinzione di diversi cladi di mammiferi, possiamo identificare l’evoluzione di tre grandi gruppi: monotremi, marsupiali e placentati. I monotremi oggi comprendono solo cinque specie diffuse tra Nuova Guinea e Australia, quattro di echidna e una di ornitorinco, e hanno conservato molte caratteristiche dei mammiferi basali, tra cui l’oviparità (le femmine depongono le uova). I marsupiali sono diffusi in Australia (canguro, koala, diavolo della Tasmania, vombato) e nelle Americhe (opossum) e partoriscono piccoli estremamente immaturi che completano il loro sviluppo all’interno di una sacca chiamata marsupio. I placentati (ossia, tutti gli altri mammiferi dalla balena al pipistrello, inclusi gli esseri umani) hanno in genere un periodo di gestazione prolungato e completano il ciclo di sviluppo all’interno dell’utero materno.

Esistono tre grandi classi di placentati attualmente viventi, il cui sviluppo ha seguito da vicino la suddivisione delle masse continentali nelle quali l’antenato comune di ciascun gruppo si è venuto a trovare: Xenarthra (America meridionale) comprende animali quali l’armadillo, il formichiere gigante e i bradipi; Afrotheria (Africa) include sei ordini di mammiferi, rappresentati da elefanti, lamantini, tenrec, oritteropo, toporagno elefante e irace; Boreoeutheria (emisfero boreale), a sua volta suddiviso in Laurasiatheria (felini, canidi, toporagni, pipistrelli, cavalli, rinoceronti, ungulati e cetacei) ed Euarchontoglires (ossia Glires, cioè roditori e conigli, più gli Archonta, ossia colughi, tupaie e primati – incluso Homo sapiens). Nonostante questa strabiliante diversità di forme e percorsi evolutivi, oggi esistono circa 18.000 specie di uccelli, per cui, se paragonate alle 4.400 specie di mammiferi attuali, si può tranquillamente dire che viviamo ancora in un’era dominata dai dinosauri.

La varietà dei mammiferi attuali. IN SENSO ORARIO: megattera, elefante africano, formichiere, ornitorinco, canguro rosso, tupaia. FONTI: Wikipedia (rispettivamente Hawaiian Islands Humpback Whale National Marine Sanctuary; Eugenia & Julian; Nortondefeis; Charles J. Sharp; Rileypie; Paul J. Morris).

Convergenze evolutive tra marsupiali (A DESTRA) e placentati (A SINISTRA). FONTE: S. E. Luria, S. J. Gould, & S. Singer, 1984, Una visione della vita. Introduzione alla biologia. Bologna: Zanichelli, p. 513.

Nel corso degli ultimi duecento anni di ricerca, la paleontologia ha recuperato le più spettacolari sequenze fossili delle forme di transizione (tra cui particolarmente significative sono quelle relative all’evoluzione dei cetacei e dei cavalli) mentre, più di recente, la genomica molecolare ha precisato e confermato le relazioni tra i vari gruppi di mammiferi. Guardare solo l’aspetto e il comportamento degli animali vivi spesso conduce a errori di valutazione storica: una morfologia e un comportamento simili spesso mascherano storie radicalmente diverse, come è il caso delle strabilianti convergenze evolutive tra marsupiali e placentati che sono dovute alla pressione selettiva di nicchie ecologiche e stili di vita particolarmente affini e non alla condivisione di un recente antenato comune.

Convergenze culturali tra edifici politico-religiosi a struttura piramidale. COLONNA DI SINISTRA: in alto ziggurat di Dūr Untash presso Chogha Zanbil in Iran, 1400-1100 AEV; in basso complesso di piramidi presso Giza, in Egitto, erette tra 2670 e 2510 AEV; IMMAGINE A DESTRA: piramide mesoamericana Maya presso Chichen Itza, 700-1100 EV. FONTI: Giza: KennyOMG (CC BY-SA 4.0), da Wikipedia; Dūr Untash: Alireza.heydear (CC BY-SA 4.0), da Wikipedia; Chichen Itza: Daniel Schwen CC BY-SA 4.0), da Wikipedia.

Allo stesso modo elefanti, ippopotami e rinoceronti, che si ritenevano un tempo appartenenti al medesimo gruppo battezzato Pachydermata sulla base di somiglianze superficiali (pelle coriacea, zoccoli, e stazza notevole), si sono rivelati membri di gruppi filetici radicalmente differenti, e Pachydermata è stato smantellato (anche se, italianizzato in “pachidermi”, resta in vigore come termine popolare e non scientifico). Come vedremo più avanti, la stessa cosa accade anche nella storia culturale umana: la struttura molto simile di ziqqurat mesopotamiche e piramidi mesoamericane nasce da situazioni urbane e sociopolitiche analoghe, non dalla diffusione di un progetto architettonico originale e condiviso.

Box storiografico: L’umanità come misura di tutte le cose?

«Gli esseri umani vanno molto orgogliosi di loro stessi. Il principio guida dell’età moderna sembra essere “l’uomo è misura di tutte le cose”. I nostri corpi hanno stupito i fisiologi e sbalordito i filosofi, entrambi pieni di tronfia ammirazione per le strutture fisiologiche tipiche dei mammiferi. Eppure la storia dei dinosauri dovrebbe insegnarci quanto meno un briciolo di umiltà. L’equipaggiamento di base fornito dall’appartenenza alla classe dei mammiferi – ossia, pellicce per mantenerci al caldo e mammelle in grado di produrre latte per nutrire i nostri cuccioli – è antiquato. I tratti fondamentali dei mammiferi sono vecchi quanto i dinosauri. […] Se il nostro modo mammaliano di adattamento fosse superiore a quello dei dinosauri, allora la storia avrebbe senz’altro registrato l’ascesa rapidissima dei mammiferi e l’eclissi dei dinosauri. La nostra classe di appartenenza, invece, non raggiunse mai una posizione dominante. Al contrario, il clan dei mammiferi rimase solamente una tra le tante famiglie di animali che riuscirono a ritagliarsi una nicchia nel corso dell’era dei dinosauri solo grazie alle loro modeste masse corporee. Fino a quando vi furono dinosauri – ossia, vale la pena ricordarlo, per ben 130 milioni di anni – gli attivissimi e pelosissimi mammiferi non produssero specie più grandi di un gatto. Quando il primo giacimento fossilifero di dinosauri fu scoperto nel 1822 presso Stonesfield, nel Sussex [una regione dell’Inghilterra. NdC], i minatori trovarono i resti di un insignificante mammifero accanto all’imponente Iguanodon, pesante una tonnellata».

Robert T. Bakker, The Dinosaur Heresies, Londra: Penguin, 1986, p. 18. Traduzione di Leonardo Ambasciano.

Verifica:

Trova chi è stato il primo autore ad affermare che “l’uomo è misura di tutte le cose” e cerca di capire le differenze tra questo pensiero e la scienza moderna.

Quali sono le caratteristiche ancestrali condivise dall’ultimo antenato comune dei mammiferi?

Ripassa quanto appreso nel capitolo e ricorda le differenze fondamentali tra dinosauri aviani e non aviani.