PROGETTO PREISTORIA

Capitoli da un manuale inedito di storia per le scuole superiori

CAPITOLO 2: LA STORIA PROFONDA DELL’UMANITÀ

2.1. Chi siamo? Tassonomia, genetica, primatologia

L’umanità di fronte allo specchio

La TASSONOMIA è lo studio delle norme e delle regole utilizzate per classificare gli organismi viventi ed estinti.

Nel 1747, il naturalista svedese Carl Linnaeus (1707-1778), noto con il nome italianizzato di Linneo, scrive: «Chiedo a Voi e al mondo intero che mi mostriate una sola differenza generale tra l’uomo e la scimmia, in accordo con i principi della classificazione. Personalmente, posso dire di non conoscerne alcuna. Se solo qualcuno potesse indicarmene una! Tuttavia, se avessi definito l’uomo come una scimmia, o viceversa, sarei stato colpito dalle scomuniche dei teologi». Dodici anni prima Linneo aveva riunito il genere Homo assieme ai primati in un ordine che egli aveva battezzato come Anthropomorpha, ossia “di aspetto simile a quello degli esseri umani”. Si trattava della prima edizione di un progetto destinato a gettare le basi della tassonomia* moderna, intitolato Systema Naturæ – “il sistema della natura”.

Frontespizio della decima edizione del Systema Naturæ, datata 1758. FONTE: Wikipedia.

Nell’ultima edizione del Systema Naturæ Linneo adotta un modello detto binomio, contraddistinto dall’uso congiunto di un sostantivo e di un epiteto per descrivere i generi e le specie degli esseri viventi, codificando inoltre una serie di suffissi specifici per designare gli ordini tassonomici superiori al genere (ad esempio, -idæ per le famiglie). In quest’ottica, Linneo assegna al genere Homo la specie sapiens all’interno dell’ordine Primates, istituendo così la nostra speciale casella binomia all’interno di una gerarchia statica e ascendente che vede i primati come il pinnacolo dei mammiferi e l’uomo in particolare come apogeo della Creazione. Nel contempo, però, il naturalista svedese crea anche una seconda casella all’interno del genere Homo dove colloca l’antropomorfa asiatica orango (all’epoca ancora misteriosa e poca conosciuta). Si trattava di un compromesso formale: esseri umani e scimmie restavano separati pur diventando vicinissimi.

La classificazione linneana, qui presentata in forma semplificata e aggiornata, ha posto le basi per comprendere in modo razionale l’organizzazione e le relazioni storiche tra i vari organismi che popolano il pianeta Terra. Con l’eccezione del genere Homo, il diagramma presenta esclusivamente forme viventi. Composizione di Leonardo Ambasciano. Silhouette non in scala. FONTI: tutte le silhouette provengono da PhyloPic.org. Contributori: NASA; T. Michael Keesey; Gareth Monger; Owen Jones; Yan Wong; Steven Traver; Steve Hillebrand/U. S. Fish and Wildlife Service/T. Michael Keesey; Beth Reinke; Christoph Schomburg; Michael Scroggie; Hans Hillewaert/T. Michael Keesey; Thomas Hegna/Nicolas Gompel; Gabriele Midolo; Scott Hartman; Sarah Werning; T. Michael Keesey/Colin M. L. Burnett; Roberto Díaz Sibaja; Matus Valach; le restanti silhouette non sono accreditate.

Il terzo scimpanzé

Nei due secoli seguenti l’aumento delle testimonianze biologiche e paleontologiche piccona senza sosta il muretto tassonomico eretto per separare H. sapiens dalle scimmie e dalle antropomorfe. Con la diffusione del programma di ricerca evoluzionistico ci si rende infatti conto che le differenze tra gli ordini tassonomici riflettono i cambiamenti filogenetici avvenuti nel tempo profondo. Tuttavia, fino agli anni Sessanta del XX secolo una certa titubanza impone ancora ai ricercatori di continuare a considerare le antropomorfe, classificate nella famiglia Pongidæ, come formalmente separate da H. sapiens, al quale viene riservata l’intera famiglia Hominidæ. Alla fine, anche questo residuo di demarcazione è crollato.

Una serie di pionieristici studi di immunologia comparata condotti a partire dagli Sessanta del secolo scorso da Morris Goodman e colleghi, e aventi come oggetto di studio le proteine plasmatiche, contribuisce a rivoluzionare la tassonomia dei primati, rivelando la strettissima relazione evolutiva tra esseri umani e antropomorfe. Le differenze sono così piccole che nel 1991 il biologo evoluzionista Jared Diamond considera H. sapiens come una terza specie di scimpanzé. Nel 2003, un team di studiosi guidato da Goodman adotta nuovi metodi di ricerca in campo genetico e molecolare e conferma che la somiglianza tra esseri umani e scimpanzé corrisponde al 98,4% dell’intero genoma. Oggi, come risultato di questo costante processo di aggiornamento, la famiglia Hominidæ racchiude finalmente tutte le antropomorfe, con le due specie di scimpanzé (ossia, lo scimpanzé comune, Pan troglodites, e il bonobo, Pan paniscus) inserite accanto a Homo nella tribù tassonomica Hominini.

Relazioni filogenetiche, ossia storiche, tra primati. I nomi con i quali vengono comunemente indicati alcuni gruppi sono indicati tra virgolette. Composizione di Leonardo Ambasciano. Silhouette non in scala. FONTI: silhouette da PhyloPic.org. Contributori: Joseph Wolf/Dinah Challen; Mareike C. Janiak; Roberto Díaz Sibaja; Yan Wong; Owen Jones; silhouette non accreditata; Gareth Monger; T. Michael Keesey; Jonathan Lawley; NASA.

La cultura delle antropomorfe

Venuto a conoscenza dei risultati degli studi sugli scimpanzé realizzati da Goodall, Leakey esclama: «Ora dobbiamo ridefinire l’uomo, ripensare il concetto di utensile oppure accogliere gli scimpanzé tra gli esseri umani!».

Negli anni Sessanta del XX secolo, una rivoluzione parallela ha investito la primatologia. La produzione e la trasmissione in tempo reale di semplici tradizioni culturali per imitazione cominciano a essere documentate per i macachi giapponesi dell’isola di Koshima. In quegli stessi anni, su indicazione del paleoantropologo Louis Leakey, Jane Goodall inizia a studiare su campo il comportamento degli scimpanzé della Tanzania, rivelando la presenza di convenzioni tecnologiche legate alla produzione di strumenti.

L’antropologa Jane Goodall presso Gombe, Tanzania, negli anni Sessanta del secolo scorso. FONTE: © janegoodall.org.

Nei decenni seguenti, un rinnovato interesse nei confronti delle capacità cognitive delle antropomorfe porta a riconsiderare in modo radicale la nostra unicità.

Esistono molti modi di essere intelligenti: nonostante un cervello più piccolo in relazione al peso corporeo, corvidi e pappagalli possiedono un numero di neuroni maggiore rispetto a quello dei primati in alcune zone chiave del cervello. Le due immagini presentano l’uso di strumenti da parte di un bonobo (A SINISTRA) e di un corvo (A DESTRA). Il bonobo “pesca” termiti usando un bastoncino di legno, il corvo ha piegato un filo di ferro per estrarre un contenitore da un cilindro e raggiungere così un verme. FONTI: bonobo (sn): Mike R [CC 2.5], Wikipedia; corvo (dx): Bird, C. D. e N. J. Emery (2009). “Insightful Problem Solving and Creative Tool Modification by Captive Nontool-using Rooks.” Proceedings of the National Academy of Sciences 106(25): 10370-10375; https://doi.org/10.1073/pnas.0901008106; fig. 6 a p. 10374.

Tra i risultati più sorprendenti dello studio della cultura negli scimpanzé e nei bonobo possiamo segnalare: la presenza di codici culturali diversi tra gruppi geograficamente separati; la presenza di un elaborato lessico gestuale in parte condiviso con gli esseri umani; la creazione di coalizioni e alleanze basate su reti di amicizie; aggressioni territoriali e vendette personali simili a guerre tra gruppi rivali (scimpanzé); un’attività sessuale slegata dai fini riproduttivi e usata come mezzo per allentare le tensioni sociali (bonobo); l’uso di lance per cacciare la selvaggina e di stecchini di legno per raccogliere formiche e termiti; l’uso di bastoncini come giocattoli; lo sfruttamento di conoscenze fitofarmacologiche a scopi curativi; l’adozione di codici comportamentali apparentemente ritualizzati; reazioni fortemente emotive di fronte a situazioni straordinarie che destano stupore, meraviglia o sbigottimento. Le differenze esistono, ma è ormai chiaro che nei nostri parenti più stretti esiste una vasta gamma di comportamenti e di capacità cognitive un tempo ritenute esclusivamente umane.

Studiare le antropomorfe è fondamentale per rinegoziare il significato della nostra identità come esseri viventi, ma non dobbiamo cadere nella trappola di considerare le attuali antropomorfe o le altre scimmie come nostri antenati. Noi non discendiamo infatti da una scimmia attuale, bensì da un primate che oggi non esiste più. In particolare, tutti gli ominidi (Hominidæ) – ossia esseri umani, scimpanzé, bonobo, gorilla e oranghi – discendono da un antenato comune vissuto all’incirca 15,8 milioni di anni fa, e benché tutti i membri di questa famiglia allargata abbiano ereditato una serie di caratteristiche comuni, da allora le loro strade evolutive e culturali hanno disegnato itinerari divergenti, ciascuno unico e irripetibile.

Box storiografico: Torrenti, tempeste e scimpanzé

«Particolarmente rilevante per [un] resoconto sulla religione sono gli studi di Jane Goodall sulle reazioni degli scimpanzé di fronte ai temporali. Agli scimpanzé i temporali non piacciono e di solito reagiscono esibendosi in atteggiamenti minacciosi. […] Goodall interpreta queste esibizioni come minacce dirette contro i temporali e riporta comportamenti simili ma meno intensi di fronte a corsi d’acqua particolarmente rapidi. Goodall suggerisce che i primitivi omìnini umani potrebbero aver “sfidato gli elementi” in modo simile e che, per quanto gli scimpanzé non possano essere definiti come religiosi, le prime forme di stupore religioso potrebbero essere sorte in situazioni affini. Personalmente ritengo che tali comportamenti rappresentino in effetti una minaccia diretta contro i temporali e che gli scimpanzé percepiscano i temporali come animati. D’altronde, molti esseri umani fanno lo stesso. In italiano, per esempio, la bufera “infuria”, il vento “ulula”, il mare “mugghia” e gli uragani vengono battezzati con un nome di persona. Inoltre, molte persone vedono le tempeste come espressioni di rabbia divina»

Stewart E. Guthrie, Faces in the Clouds: A New Theory of Religion, New York e Oxford: Oxford University Press 1993, p. 52. Traduzione di Leonardo Ambasciano

Verifica:

Cerca la definizione di animismo presente in questo capitolo e confrontala con questo brano.

Raccogli informazioni su eventi o cataclismi naturali dichiarati espressione di punizione divina da parte delle autorità religiose mondiali.

Il pianeta delle scimmie

Il CLADE è un concetto filogenetico tipico della moderna tassonomia post-linneana, caratterizzata da una visione storica e non più statica.

Il tasso delle mutazioni che si accumulano all’interno del DNA nel corso delle generazioni è regolare, e questa regolarità permette di calcolare il tempo di divergenza filogenetica tra le specie anche in assenza di fossili. Grazie a questo metodo, detto orologio molecolare, sappiamo che gli antenati remoti dei primati erano probabilmente già presenti nel tardo Cretaceo, ossia al tempo degli ultimi dinosauri non aviani. I primi resti fossili attribuibili con una certa sicurezza al clade* dei primati provengono dai Plesiadapiformes, oggi estinti, e risalgono al tardo Paleocene nordamericano ed europeo, circa una decina di milioni di anni dopo l’estinzione di massa del limite K/Pg.

Ricostruzione di una scena dall’Eocene della Svizzera con alcuni esemplari di uno dei primi rappresentanti degli Strepsirhini, Adapis, e l’ungulato Palaeotherium in primo piano. FONTE: © Fabio Manucci

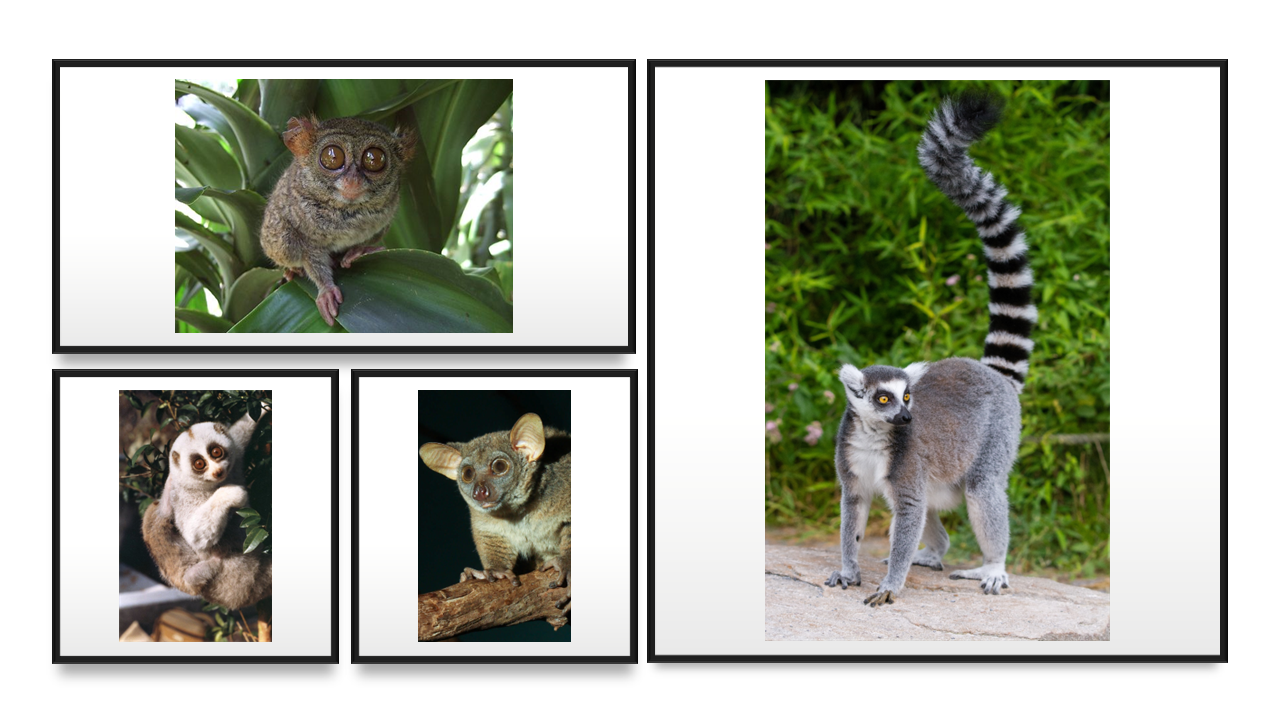

Primati viventi detti volgarmente “proscimmie”. DALL’ALTO IN SENSO ORARIO: tarso (Haplorhini); lemure catta, galagone e loris con cucciolo di sei settimane (Strepsirhini). FONTI: tarso – Sakurai Midori, da Wikipedia; lemure catta – Mathias Appel, da Wikipedia; galagone – autore Mark Dumont, da Wikipedia; loris – Helena Snyder, da Wikipedia.

Si tratta di piccoli animali che vivono sugli alberi, dagli occhi piuttosto grandi e vagamente simili a scoiattoli. L’albero di famiglia dei primati si suddivide poi in due rami distinti: da un lato abbiamo gli Strepsirhini (“dal naso ricurvo”), gruppo che comprende un centinaio di specie di lemuri, i lorisidi e i galagoni; dall’altro troviamo gli Haplorhini (“dal naso semplice”) che includono i tarsidi del Sud-Est asiatico, le scimmie e le antropomorfe.

I due rami si separano probabilmente già all’inizio dell’Eocene, come testimoniato dalle caratteristiche possedute dall’antenato comune dei due rami: si tratta dell’Archicebus, un insettivoro diurno di appena 20-30 grammi di peso, vissuto in quella che oggi è la Cina e probabilmente già dotato di visione stereoscopica.

Ricostruzione scheletrica di Archicebus, un minuto primate di appena 20-30 grammi di peso vissuto circa 55 milioni di anni fa in Cina. Le ossa in grigio rappresentano i resti fossili noti al momento. FONTE: © Amt Sevenson, Northern Illinois University.

La NEOCORTECCIA è lo strato esterno del cervello. Ricca di neuroni, cellule chiave del sistema nervoso, la neorteccia è particolarmente sviluppata nei mammiferi, essendo deputata alle complesse funzioni sociali tipiche dei cladi che compongono questa classe di animali (comunicazione, memoria, attività sociali, apprendimento).

Circa 30 milioni di anni fa, un gruppo di Anthropoidea (ossia, “simili agli esseri umani”) effettua una traversata transatlantica su mezzi di fortuna (probabilmente su tronchi divelti durante le tempeste) e giunge nell’America meridionale dall’Africa, quando i due continenti erano molto più vicini di quanto non lo siano oggi. I due gruppi proseguono la loro evoluzione in modo separato e si divideranno presto tra le cosiddette scimmie del Nuovo Mondo (dette Platyrrhini, ossia “dal naso piatto”, e dotate di coda prensile) e le scimmie del Vecchio Mondo (Catharrini, “dal naso stretto”, tra cui i cercopitecoidi, come i macachi e i babbuini, e tutte le antropomorfe). Entrambi i gruppi sono caratterizzati da particolare acutezza visiva, da una relativa riduzione dell’importanza del senso dell’olfatto, e da un’espansione significativa della neocorteccia*.

Scimmie del Nuovo Mondo (A DESTRA) e del Vecchio Mondo (A SINISTRA): atele o scimmia ragno (sinistra); maschio di mandrillo (destra). Si può notare la differente apertura delle narici nei due gruppi. FONTI: atele – http://www.birdphotos.com edit by Fir0002 [CC 3.0], da Wikipedia; mandrillo – Malene Thyssen [CC 3.0], da Wikipedia.

In Africa, intanto, I generi Proconsul ed Ekembo provenienti dal Kenya e dall’Uganda del Miocene (epoca compresa tra circa 23 e 5 milioni di anni fa) sono superficialmente simili agli attuali macachi, non hanno la coda e la loro capacità cranica relativamente elevata testimonia una maggiore agilità mentale e una più complessa vita sociale.

Ricostruzione di Proconsul. FONTE: © Emiliano Troco.

Una diaspora asiatica tra i primi rappresentanti delle antropomorfe (Hominoidea) dà vita a un ramo, noto come Hylobatidæ, che includerà gli attuali gibboni e siamanghi del Sud-Est asiatico, caratterizzati da un’elevata specializzazione nello spostamento tra i rami degli alberi attraverso i lunghi arti superiori (detta brachiazione).

Avvicinandoci ai nostri parenti filogenetici più stretti, arriviamo alla famiglia Hominidæ (ominidi). La sottofamiglia dei Ponginæ rappresenta il primo ramo a staccarsi dal nostro albero di famiglia, poco meno di 16 milioni di anni fa, ed è oggi rappresentata dal solo genere Pongo, l’orango. In un’epoca relativamente recente alcuni pongini asiatici avevano raggiunto dimensioni ragguardevoli. Tra questi si distingueva il Gigantopithecus, vissuto fino al tardo Pleistocene (un’epoca che va da 3,6 milioni di anni fa a 117,000 anni fa), pesante oltre 270 chilogrammi e alto circa 2,5 metri.

Ominidi attuali. IN SENSO ORARIO, DALL’ALTO: gorilla maschio, maschio e femmina di orango; bonobo; femmina di scimpanzé con cucciolo. FONTI: gorilla – Pierre Fidenci [CC 2.5], da Wikipedia; oranghi – Tim Laman, Morphobank.org [CC 4.0], da Wikipedia; ; scimpanzé – Alain Houle [CC 4.0], BMC Ecology 2014, 14:24 doi:10.1186/s12898-014-0024-6, da Wikipedia; bonobo – Pierre Fidenci [CC 2.5], da Wikipedia.

Non disponiamo ancora di fossili sufficienti per tracciare la storia evolutiva dei gorilla e degli scimpanzé con precisione. Sappiamo però che la sottofamiglia degli Homininæ (omìnini) è già attestata tra i 13 e gli 8 milioni di anni fa in Europa e in Africa, con i generi europei Dryopithecus dalla Francia, Pierolapithecus dalla Catalogna, Oreopithecus dalla Toscana e dalla Sardegna, e Nakalipithecus dal Kenya. Il ramo che porta alle attuali due specie di gorilla (i Gorillini) si stacca probabilmente 10 milioni di anni fa, mentre quello dei Pànini (il gruppo che include scimpanzé e bonobo) diverge tra gli 8 e i 6 milioni di anni fa. Da lì in poi dobbiamo aprire un altro album di famiglia – quello dei nostri antenati diretti, gli omìnini umani (Hominini).