PROGETTO PREISTORIA

Capitoli da un manuale inedito di storia per le scuole superiori

CAPITOLO 1: LA VITA SULLA TERRA

SCHEDA INTRODUTTIVA

Il luogo: La scogliera di Stevns Klint

La scogliera di Stevns Klint, in Danimarca (sullo sfondo). FONTE: utente Ragnar1904, da Wikipedia.

Stevns Klint è parte del Patrimonio Mondiale dell’Umanità UNESCO.

Come una riga di testo scritto sulle pagine di un antico volume, lo strato di argilla scura che separa due blocchi di calcare bianco sulla costa danese racchiude la risposta all’incognita forse più affascinante tra tutte le scienze storiche: che cosa accadde al termine del Cretaceo, quando, circa 66 milioni di anni fa, oltre il 70% della vita sulla Terra sparì senza lasciare discendenti?

Il drammatico avvicendamento di faune al cosiddetto “limite K/Pg”, ossia al confine tra le ere del Cretaceo (caratterizzato dalla presenza di dinosauri, pterosauri, e rettili marini) e del Paleogene (contraddistinto invece dalla diffusione capillare dei mammiferi), era stato a lungo interpretato come non problematico: il decadente impero dei grandi rettili, così si pensava, aveva esaurito la sua forza dinamica, ed era ormai tempo che i più avanzati mammiferi ereditassero la Terra.

L’insoddisfazione nei confronti di questa presa di posizione favorì il proliferare delle speculazioni. Nel 1964 il paleontologo Glenn L. Jepsen aveva potuto stilare una lista semiseria di cause ipotetiche che andavano dal possibile (peggioramento del clima a livello globale) al completamente fantasioso (psicosi depressiva, stupidità, o caccia da parte degli alieni). Nel 1980 le idee sull’estinzione di massa al limite K/Pg si aggiravano ormai intorno al centinaio. Nessuna poteva però essere corroborata a causa dell’assenza di prove convincenti. Molti paleontologi restavano inoltre ancorati a una visione detta uniformitarismo, per cui i grandi eventi geologici accaduti nel passato rifletterebbero in modo uniforme i lenti processi che avvengono oggi: ciò escludeva le spiegazioni catastrofiche ed eccezionali come potevano essere quelle di natura extra-planetaria (ad esempio, le radiazioni provenienti dall’esplosione di una supernova).

Lo strato di argilla scura spesso circa due centimetri e ricco di iridio rinvenuto presso Gubbio, in Umbria. FONTE: Maria Luisa Bozzi. 2008. Nel mondo dei dinosauri. Edizione rivista e aggiornata a cura di Fabio Marco Dalla Vecchia. Milano e Firenze: Giunti, p. 86. Originariamente concessa da Le Scienze.

La visione uniformitarista di un’estinzione graduale fu messa definitivamente in discussione alla fine degli anni Settanta del secolo scorso a seguito della scoperta di concentrazioni anomale di un minerale chiamato iridio presso il limite K/Pg. L’iridio è un minerale raro che si deposita sulla crosta terrestre principalmente a seguito dell’impatto di meteoriti e comete. Uno strato anomalo di iridio era stato individuato a poca distanza dalla città medievale di Gubbio, in provincia di Perugia.

I FOSSILI sono tutte le spoglie (come ossa, pelle, foglie o tronchi) e le tracce inorganiche (ad esempio, impronte o nidi) lasciate dagli organismi e conservatesi nelle rocce.

Il limite K/Pg nei calcari di Gubbio era caratterizzato dalla presenza di argille scure prive di resti fossili*, nelle quali la concentrazione di iridio superava di 30 volte il valore atteso. Che si trattasse della prova di qualcosa di catastrofico? Un gruppo interdisciplinare di studiosi si mise immediatamente al lavoro per identificare e studiare località simili in giro per il mondo.

La scogliera di Stevns Klint, in Danimarca, si staglia fino a 40 metri al di sopra del Mar Baltico. Alla fine del Cretaceo la sezione delimitata dalla linea rossa nella fotografia, e oggi sottoposta a costante erosione, era il fondale di un mare profondo che, con l’eccezione di alcuni arcipelaghi, ricopriva gran parte dell’attuale territorio europeo. Il calcare che compone la scogliera è il risultato dell’accumulo costante dei minuscoli resti fossili di organismi unicellulari che processavano la luce solare attraverso fotosintesi e si depositavano sul fondo del mare. FONTE: Damholt, T. & F. Surlyk. 2012. Nomination of Stevns Klint for Inclusion in the World Heritage List. St. Heddinge: Østsjællands Museum, p. 26. © Østsjællands Museum, Højerup Bygade 38, 4660 St. Heddinge, Danimarca. TRADUZIONE delle due bande verticali a sinistra: in verde, CRETACEOUS CHALK = CALCARE FINE del CRETACEO; in arancione, TERTIARY LIMESTONE = CALCARE del PALEOGENE.

Il secondo luogo a essere individuato fu la suggestiva scogliera di Stevns Klint, situata a sud di Copenaghen, dove i rilevamenti accertarono una concentrazione di iridio addirittura 150 volte superiore alla norma. Così il geologo Walter Alvarez, membro del gruppo di ricercatori, descrive il sito danese: «Fin dall’inizio risultò evidente che, nel momento in cui si era depositata l’argilla, sul fondo del mare era successo qualcosa di spiacevole. Il resto della scogliera era formato da calcare bianco, piuttosto morbido e farinoso, pieno di fossili di ogni genere, che rappresentavano un fondale marino in buona salute e animato di vita. Lo strato di argilla invece era nero, puzzava di zolfo e non aveva fossili, tranne resti di pesci. Nell’intervallo di tempo rappresentato da questa “argilla a pesci”, il fondale sano si era trasformato in un cimitero senza vita, stagnante, privo d’ossigeno, dove i pesci erano marciti lentamente».

Le anomalie geologiche a favore di un eccezionale evento catastrofico continuarono a essere accumulate e discusse per anni. La scoperta dell’arma del delitto arrivò finalmente nel 1991. Si trattava dell’enorme cratere di Chicxulub, il quale si estende per circa 195 chilometri tra l’attuale penisola dello Yucatán e il Golfo del Messico. Strati geologici individuati a 500 chilometri di distanza confermarono gli esiti devastanti dell’onda d’urto e dello tsunami causati dall’impatto di un bolide celeste di circa 8-10 chilometri di circonferenza. Il sollevamento delle polveri scaraventate nella stratosfera, unito a un’intensa e parallela attività vulcanica nell’attuale regione indiana del Deccan, crearono le condizioni per un disastroso “inverno nucleare”: crollo delle temperature e riduzione della luce solare a livello globale con conseguente distruzione delle catene alimentari ed estinzione di interi gruppi di organismi, cui seguì un aumento medio delle temperature di circa 5°C nei 100.000 anni seguenti dovuto all’immissione massiccia di anidride carbonica nell’atmosfera.

Un esempio della varietà dei dinosauri nordamericani alla fine del Cretaceo: a sinistra l’ornitopode Edmontosaurus, al centro sullo sfondo il teropode Tyrannosaurus e a sinistra il ceratopside Triceratops. FONTE: © Davide Bonadonna, da Phys.org.

Contrariamente all’opinione comune, però, non tutti dinosauri si estinsero: tra i grandi dominatori del Mesozoico, un pugno di minuti rappresentanti sopravvisse – i loro discendenti sono quelli che oggi chiamiamo dinosauri aviani, ossia gli uccelli. Si calcola che l’estinzione colpì circa 64 famiglie di vertebrati su 210, tra cui il 100% dei rettili marini noti come plesiosauri e mosasauri assieme agli pterosauri che dominavano i cieli e a circa il 75% di uccelli e mammiferi. I sopravvissuti – che non erano né superiori né destinati a dominare il pianeta, ma solo fortunati – impiegarono una decina di milioni di anni prima di riuscire a occupare tutte le nicchie ecologiche ora libere grazie all’estinzione di massa, prodigandosi in una sbalorditiva diversificazione di nuove specie. Noi siamo i figli lontani di quella diversificazione, a sua volta il risultato di un evento imprevedibile che ha aperto inaspettate possibilità ecologiche per gli sparuti reduci di una catastrofe globale.

L’estinzione di massa al limite K/Pg non colpì solamente i dinosauri. Tra i gruppi spazzati via vi furono i mosasauri, un gruppo di peculiari rettili marini probabilmente imparentati con i varanidi (a sinistra), e gli pterosauri, arcosauri volanti lontani parenti dei dinosauri (a destra). FONTE: © Davide Bonadonna.

Premessa al capitolo

Per capire chi siamo, per conoscere da dove veniamo, per sapere perché facciamo quello che facciamo o perché crediamo in ciò in cui crediamo, dobbiamo partire dalla storia della vita sulla Terra. Benché spesso l’umanità venga presentata sul palcoscenico della storia come un’entità quasi priva di legami con il mondo naturale, la comprensione delle culture e delle civiltà passate e presenti resta legata a doppio filo all’esistenza stessa del pianeta Terra. Dai virus che causano terribili pandemie all’ossigeno che respiriamo, dalla gestione malaccorta delle risorse naturali alle giustificazioni ideologiche delle catastrofi naturali, ignorare il nostro passato profondo può condurre a un pericoloso sonno della ragione. Imparare la storia della vita sulla Terra significa imparare con umiltà il nostro posto nel cosmo, correggere gli errori impliciti nel nostro modo di pensare ed evitare di diventare vittime inconsapevoli di post-verità e cospirazionismi pseudostorici.

1.1. Un nuovo passato

La storia prima della storia

PALEONTOLOGIA: studio dei reperti fossili per ricavare informazioni in merito a strutture fisiche, distribuzione, comportamenti e processi evolutivi di flora e fauna oggi estinti. PALEOANTROPOLOGIA: studio dei reperti fossili appartenenti agli esseri umani pre-moderni e ai loro antenati. STORIOGRAFIA: scienza e pratica dello scrivere opere relative a eventi storici del passato.

La preistoria è recente. Per quanto possa suonare paradossale, il termine “preistoria” nasce solamente a metà del XIX secolo. Il concetto di preistoria fu originariamente usato per indicare tutto il periodo della storia umana precedente all’invenzione della scrittura. All’epoca, le discipline scientifiche che si occupavano delle fasi più antiche della storia muovevano i loro primi passi e la conoscenza del passato era ancora in larga parte lacunosa. Nonostante le incertezze iniziali, l’indagine della preistoria nasceva esplicitamente come approccio evoluzionistico allo studio dello sviluppo socioculturale umano, creando così un ponte tra paleontologia*, paleoantropologia* e storiografia*.

La storiografia dell’epoca, tradizionalmente dipendente dalle grandi narrazioni politico-militari e in gran parte refrattaria a prendere in considerazione la documentazione di tipo archeologico, rifiutò questo tentativo di dialogo interdisciplinare. Incapace di ricostruire fedelmente il passato in assenza di testimonianze scritte, la ricerca storiografica adottò una divisione radicale tra storia e preistoria, e identificò come proprio punto di partenza la selezione e la descrizione degli eventi operate dalle civiltà del vicino passato già dotate di scrittura. Il passato umano e la storia più profonda del pianeta Terra diventavano così due blocchi temporali non comunicanti, con la parentesi della preistoria umana destinata a fare da cuscinetto tra natura, ossia il lontano passato ormai superato e legato direttamente alla biologia, e cultura, intesa come emancipazione dai vincoli ambientali e animali e inizio della storia vera e propria. Non sembrava esserci più posto per la natura all’interno della storia umana.

La GEOMITOLOGIA studia le interpretazioni pre-scientifiche dei fenomeni di natura geologica, inclusi fossili e cataclismi, nelle mitologie, nelle tradizioni orali e nel folklore.

Tra la fine del XIX e l’inizio del XX secolo, questa distinzione tra storia e preistoria ha favorito interpretazioni che attribuivano alla presunta posizione di ogni data civiltà sulla scala temporale giudizi di valore diversi, per cui “primitivo” diventava sinonimo di “preistorico” in termini assoluti. Detto altrimenti, la distinzione tra storia e preistoria relegava le popolazioni prive di scrittura a residui arcaici e superati del passato umano più antico, quasi fossero incapaci di pensare storicamente; questo nonostante tali popolazioni disponessero di elaborate tecnologie culturali quali i racconti geomitologici* e la calendarizzazione orale per registrare il trascorrere del tempo. Allo stesso modo, la ristretta visione di una storia intesa esclusivamente come l’insieme dei documenti scritti portava a ignorare tutti coloro i quali, per svariate ragioni, non avevano potuto lasciare testimonianze scritte, dai contadini analfabeti dell’Europa moderna e dagli schiavi di ogni tempo alle antiche civiltà africane o americane.

Dalla storia sacra alla rivoluzione cronometrica

Storia sacra: le acque del Diluvio universale si ritirano, lasciando sulla battigia conchiglie che diventeranno futuri fossili. In secondo piano, l’arca di Noè. FONTE: James Parkinson, Organic Remains of a Former World, 1804.

Il FINALISMO ritiene che la natura e il mondo siano organizzati in vista di una finalità, di uno scopo non casuale. Il TEOCENTRISMO pone Dio come unico principio, giustificazione e centro di tutta la realtà naturale e sociale.

Fino alla metà del XIX secolo la storia sacra che emergeva dallo studio delle cronologie trasmesse nei testi religiosi dell’antico Medio Oriente rafforzava una visione essenzialmente finalistica* e teocentrica* della storia mondiale che da un lato sembrava confermare una cronologia della Terra e della storia umana di poche migliaia di anni, mentre dall’altro contribuiva a minimizzare le esperienze di intere civiltà e popolazioni. La storia sacra avvalorava così una visione statica e fissista della storia del pianeta, sancendo nel contempo l’immutabilità del cosmo, delle terre emerse e degli animali.

Litografia della mandibola fossile di Megalosaurus, il primo dinosauro non-aviano a essere descritto scientificamente nel 1824 dal reverendo e geologo inglese William Buckland. In un noto passaggio de L’origine delle specie, Darwin affermava di vedere la documentazione naturale e geologica «come una storia del mondo conservata imperfettamente, e scritta in un dialetto variabile; di questa storia noi possediamo il solo ultimo volume, che si riferisce soltanto a due o tre contrade. Di codesto volume non ci è rimasto che qualche breve capitolo qua e là; e di ogni pagina non abbiamo che poche linee sparse». FONTE: litografia da William Buckland, “Notice on the Megalosaurus or great Fossil Lizard of Stonesfield”, in Transactions of the Geological Society of London. Series 2, 1(2) 1824: 390-396, tavola n° 40, da Wikipedia.

La cronologia della storia umana, inoltre, induceva a ricostruzioni storiche errate perché basate sugli assunti dei testi sacri, ritenuti non negoziabili: di qui nasce l’idea che i primi passi della civiltà umana coincidessero con l’inizio della sedentarizzazione e dell’agricoltura nella cosiddetta Mezzaluna fertile. In tal modo la storiografia tradizionale continuava a riproporre i pregiudizi ideologici derivanti da secoli di aderenza ai canoni della storia sacra, facendo iniziare la storia là dove secondo i testi della tradizione giudaico-cristiana Dio avrebbe creato l’uomo, e facendo coincidere il giardino dell’Eden con la Mezzaluna fertile.

Ritratto di Mary Anning (1799-1847), oggi ospitato presso la sede londinese della Geological Society. Anning, qui raffigurata mentre impugna un martello da geologa e indice la conchiglia fossile di un ammonite, fu una pioniera della ricerca paleontologica su campo. FONTE: Benjamin John Merifield Donne (1850), basato su un precedente ritratto risalente al 1842; da Wikipedia.

A seguito della rivoluzione scientifica, ossia a partire dal XVII secolo, la ridiscussione critica del sapere umano su base razionale aveva condotto l’avanguardia delle discipline storiche a rivedere in modo radicale i paradigmi storiografici precedenti. L’aumento esponenziale dei dati provenienti dall’esplorazione del globo rese necessaria l’adozione di rigorosi protocolli di analisi, mentre lo sviluppo di una strumentazione tecnologica più precisa e la proposizione di importanti riflessioni relative a metodo e teoria all’interno della ricerca scientifica permisero l’elaborazione di innovativi programmi di ricerca.

Astronomia, geologia e biologia riuscirono così a rivelare gradualmente le profondità prima inimmaginabili del tempo e dello spazio, dimostrando nel mentre la natura dinamica dei processi che hanno plasmato la vita sulla Terra e la storia stessa dell’umanità. Nel frattempo, la linguistica comparata cominciava a ricostruire gli alberi genealogici dei ceppi linguistici svelando la storia profonda dei mutamenti dietro alla diversificazione delle lingue umane: i fonemi e le parole avevano una storia che poteva essere ricostruita pur in assenza di fonti scritte.

Il sorgere del pianeta Terra visto dalla Luna. Fotografia scattata dall’astronauta William Anders il 24 dicembre 1968 durante la missione Apollo 8. Nel corso della rivoluzione scientifica, il nostro pianeta perde la sua centralità e diventa solo un pianeta tra i tanti che orbitano intorno ad una stella (il Sole) alla periferia della galassia nota come Via Lattea; la geologia ricostruisce le forme che i continenti hanno assunto nel passato sulla base di processi che creano, modellano e distruggono continuamente la superficie del pianeta; in biologia, l’evoluzione chiarisce come avvengono i processi di speciazione e stabilisce che le specie cambiano e si estinguono nel corso del tempo. FONTE: NASA/Bill Anders, da Wikipedia.

La rivoluzione cronometrica che ha investito le altre discipline storiche a partire dalla metà del XX secolo (in particolare archeologia, paleoantropologia e genetica) ha portato a compimento il processo di abolizione del confine tra storia e preistoria e documentato che rocce, fossili, isotopi, DNA e artefatti hanno una storia e che questa può essere studiata in modo preciso grazie allo studio del decadimento radioattivo e degli orologi molecolari. Così, se ancora nel 1650 l’arcivescovo della Chiesa anglicana d’Irlanda James Ussher aveva potuto sostenere che la Terra era stata creata nel 4004 prima della nascita di Cristo sulla base dello studio delle genealogie bibliche, nel 1956 il geochimico Clair Cameron Patterson poteva stabilire sulla base del decadimento radioattivo del piombo e dell’uranio che il pianeta aveva un’età di circa 4,55 miliardi di anni.

«Un piccolo stagno caldo»: l’origine della vita

Grazie al continuo miglioramento delle conoscenze e allo studio geochimico e paleontologico dei segni lasciati dalle primissime forme di vita, oggi siamo in grado di avanzare una ricostruzione affidabile delle primissime fasi del pianeta Terra e dei suoi abitanti.

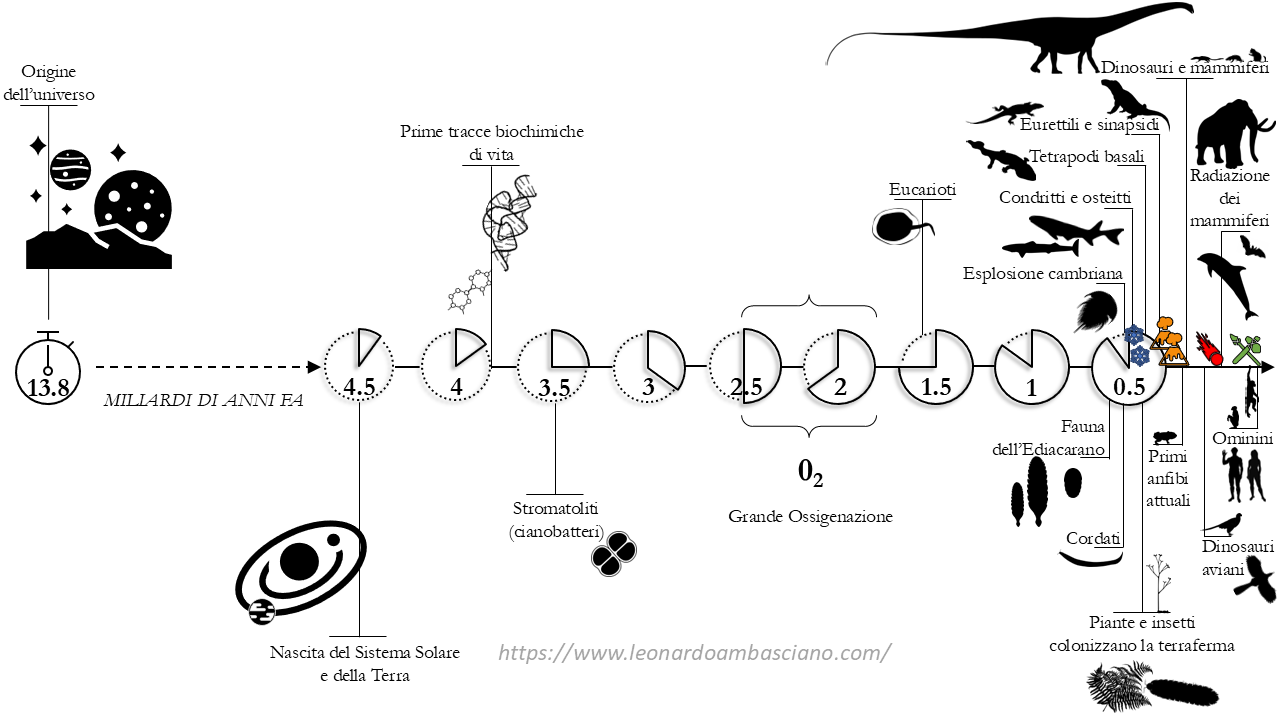

Rappresentazione visuale della profondità del tempo e dell’evoluzione. Le sei icone a colori (a destra) rappresentano le sei estinzioni di massa che hanno contraddistinto le storia della vita sulla Terra e le loro cause principali (in ordine cronologico, da sinistra verso destra: ere glaciali; vulcanismo; impatto di un meteorite; attività degli esseri umani). Il tempo geologico è così vasto e così remoto che noi riusciamo a comprenderlo soltanto indirettamente e in modo metaforico. In questo senso, una metafora particolarmente efficace è stata proposta da John McPhee: considerando la storia della Terra come la distanza che separa la punta del naso dalla punta della mano distesa, un colpetto di lima sull’unghia del dito medio cancellerebbe l’intera storia umana. Composizione di Leonardo Ambasciano. Silhouette non in scala. CREDITI silhouette (tutte provenienti da PhyloPic.org, ad eccezione di MUSE/L. Ambasciano): Charles D. Walcott/T. Michael Keesey; Dmitry Bogdanov/T. Michael Keesey; FunkMonk (Michael B. H.); Gareth Monger; Mateus Zica; Matt Crook; Matt Martyniuk; MUSE (Trento)/Leonardo Ambasciano; NASA; Nobu Tamura/T. Michael Keesey; Nobu Tamura; Olegivvit; Peter Coxhead; Scott Hartman; Steven Coombs; Lankester E. Ray/T. Michael Keesey; Steven Traver; T. Michael Keesey; Tim Bertelink/T. Michael Keesey; Yan Wong.

Per i primi 600 milioni di anni la Terra era un mondo alieno, una fornace priva di ossigeno, contraddistinta da una composizione chimica sfavorevole alla vita basata sul carbonio. Le più antiche e probabili tracce geochimiche di esseri viventi (dette anche biomarker) risalgono a 3,85 miliardi di anni, quando la Terra subisce un graduale processo di raffreddamento. I fossili comunemente accettati come prime testimonianze sicure di vita risalgono a 3,7 e 3,43 miliardi di anni fa. Si tratta delle stromatoliti rinvenute rispettivamente in Groenlandia e in Australia.

Stromatoliti attuali, presso Shark Bay, Australia occidentale. FONTE: Paul Robertson, 2005, da Wikipedia.

La FOTOTROFIA è un meccanismo biologico che alcuni organismi viventi usano per produrre energia elettrochimica partendo dalla luce.

Le stromatoliti sono strutture a tumulo finemente laminate spesso localizzate in acque marine poco profonde e risultanti dall’accumulo di calcare a seguito dell’attività fototrofica* di comunità di cianobatteri, organismi privi di nucleo (comunemente noti come procarioti).

Il massiccio rilascio nell’atmosfera di ossigeno, in origine un prodotto di scarto delle attività metaboliche di questi microrganismi, contribuisce all’innesco di una serie di reazioni chimiche che hanno luogo grazie al metano prodotto da altri organismi anaerobi. Il risultato di queste interazioni biochimiche è un aumento esponenziale dell’ossigeno, prerequisito fondamentale per la radicale trasformazione dell’intero pianeta. Tra 2,5 e 2 miliardi di anni fa, la continua immissione di ossigeno conduce a un evento globale definito come “grande ossidazione” o “grande ossigenazione” il quale, oltre a rappresentare un momento di grave crisi ecologica per i batteri anaerobi, comporta uno sconvolgimento globale dei processi biochimici terrestri. Il passaggio a processi metabolici basati sull’ossigeno ha rappresentato un momento cardinale per la storia della vita sulla Terra.

Per comprendere appieno la portata di queste primissime fasi possiamo fare un salto in avanti nel tempo e guardare al modo in cui gli scienziati hanno affrontato il problema della generazione stessa della vita. Un’idea diffusa a partire dall’antichità classica sosteneva la generazione spontanea della vita sulla base dell’osservazione di vari animali che sembravano prodursi quasi automaticamente a partire da materia organica (ad esempio, le larve di insetti che escono dalle carcasse di animali o dal legno marcio). Quest’idea fu confutata sperimentalmente nel 1668 dal medico e naturalista toscano Francesco Redi (1626-1697), ma la scoperta dei microrganismi a seguito dell’invenzione del microscopio avrebbe riportato in voga di lì a poco una nuova versione della generazione spontanea.

Questa volta la falsificazione della tesi spettò al chimico francese Louis Pasteur (1822-1895). Riproponendo in chiave microscopica gli stessi concetti chiave dietro agli esperimenti di Redi, nel 1864 Pasteur dimostrò che sterilizzando l’acqua e chiudendo ermeticamente i recipienti dove l’acqua era contenuta non potevano avere luogo né la proliferazione né la trasmissione di microrganismi. La domanda centrale diventava quindi l’abiogenesi, ossia l’identificazione dei processi attraverso i quali era possibile passare dalla materia inorganica alla vita.

A DESTRA: La prima descrizione scientifica di un microrganismo. Le strutture riproduttive della muffa Mucor individuate dallo scienziato inglese Robert Hooke nel 1665 grazie all’uso del microscopio. FONTE: Hooke, R. 1665. Micrographia, tavola XII, figura 1. Londra: Royal Society, da Internet Archive. A SINISTRA: Microscopio utilizzato da Louis Pasteur verso il 1860 per confutare la generazione spontanea. FONTE: Musée Pasteur, Parigi.

Con CATALIZZATORE si intende una sostanza o un elemento chimico capace di agire da mediatore accelerando una reazione chimica ma senza subire esso stesso modifiche.

Nel 1871 il naturalista e geologo britannico Charles Robert Darwin (1809-1882) propose che le condizioni per la «produzione iniziale di un organismo vivente», che oggigiorno non esistono più, potessero essersi prodotte in un primordiale «piccolo stagno caldo, in presenza di ogni sorta di ammoniaca, sali fosforici, luce, calore, elettricità, ecc.». L’idea di Darwin ricevette nuovo impeto negli anni Venti del secolo seguente, quando le radiazioni ultraviolette del Sole furono chiamate in causa al posto dell’elettricità a far le veci teoriche di catalizzatore*.

L’impianto ideato e utilizzato tra 1952 e 1953 da Miller e Urey per studiare l’abiogenesi in laboratorio. FONTE: Lazcano, A. & J. L. Bada. 2003. “The 1953 Stanley L. Miller Experiment: Fifty Years of Prebiotic Organic Chemistry.” Da Origins of Life and Evolution of the Biosphere 33: 235-242; fotografia da p. 237. https://link.springer.com/article/10.1023/A:1024807125069.

Nel 1953, finalmente, l’ipotesi di Darwin ricevette una prima conferma sperimentale. In quell’anno, infatti, i chimici Stanley Miller e Harold Urey riescono a ottenere gli elementi organici essenziali per la vita riproducendo in laboratorio reazioni elettrochimiche elementari simili a quelle che avrebbero caratterizzato la Terra durante le primissime fasi del Precambriano (da 4,4 miliardi a 541 milioni di anni fa), quando l’impatto di bolidi celesti sul pianeta contribuì al deposito di materiale chimico fondamentale. Non sappiamo ancora se la vita ebbe sviluppo in acque marine poco profonde, nelle fumarole poste in prossimità di vulcani attivi e contraddistinte da cicli alterni di umidità e disseccamento, oppure direttamente nelle sorgenti idrotermali sottomarine dove ancora oggi prosperano microrganismi termofili capaci di tollerare condizioni estreme di vita. In ogni caso, condizioni ecologiche simili a quelle ipotizzate da Darwin dovettero innescare il passaggio da semplici composti organici a catene molecolari man mano più complesse. L’esperimento di Miller e Urey documentò con successo che, in un arco di tempo compreso tra 24 ore e una settimana, era possibile produrre un brodo primordiale contenente i mattoni per costruire l’impalcatura della vita a partire da semplici reazioni chimiche.

Coronavirus SARS-CoV-2. I virus – che tanta parte hanno avuto nella storia delle epidemie umane – occupano lo stadio intermedio tra la vita e la materia inorganica e non vanno confusi con batteri e altri microrganismi patogeni. Solitamente la struttura di un virus è composta da uno strato esterno di proteine (talvolta anche lipidi) che racchiude i filamenti di RNA (più raramente DNA). Non si muovono da soli e hanno bisogno delle cellule degli organismi ospiti per replicarsi, restando altrimenti inattivi. FONTE: Wikipedia/NIAID-RML.

In questo senso, il primordiale sistema Terra (la geosfera) può essere considerato come una sorta di laboratorio aperto all’interno del quale, attraverso miliardi di anni di interazioni biochimiche casuali, di mutevoli condizioni ambientali e di varie fonti di energia (solare, idrotermale, vulcanica, o elettrico-atmosferica come i fulmini), si è giunti a protocellule o vescicole diventate capaci di interagire, creare copie di sé e trasmettere informazioni grazie a enzimi, proteine e RNA (acido ribonucleico). Queste sono le caratteristiche fondamentali che definiscono la vita.

DNA, sesso e speciazione

Un organismo è detto EUCARIOTE se le sue cellule possiedono un nucleo capace di racchiudere il materiale genetico. L’ENDOSIMBIOSI è un processo attraverso il quale alcuni organismi unicellulari sono stati incorporati all’interno di altri microrganismi attivando processi cooperativi.

Dopo la diffusione dei cianobatteri, una seconda e definitiva fase di aumento dell’ossigeno atmosferico ha luogo tra un miliardo e 640 milioni di anni fa, un lasso di tempo che coincide con lo sviluppo di cellule eucariote*, nate come risultato della endosimbiosi* con altri batteri. Con la comparsa degli eucarioti viene superata una serie di soglie fondamentali relative alla complessità strutturale della vita, le più importanti delle quali sono l’aumento di dimensioni, la multicellularità e la riproduzione sessuata. Si tratta di elementi in stretta correlazione tra di loro.

Gli organismi unicellulari si riproducono per via asessuata, replicandosi attraverso cloni di sé stessi e condividendo il medesimo DNA (acido desossiribonucleico). Gli eucarioti scambiano invece i gameti dei due sessi mescolando le caratteristiche di entrambi i genitori per produrre un individuo nuovo e non un clone identico.

Il PHYLUM (plurale phyla) è un gruppo tassonomico gerarchicamente inferiore al regno e superiore alla classe.

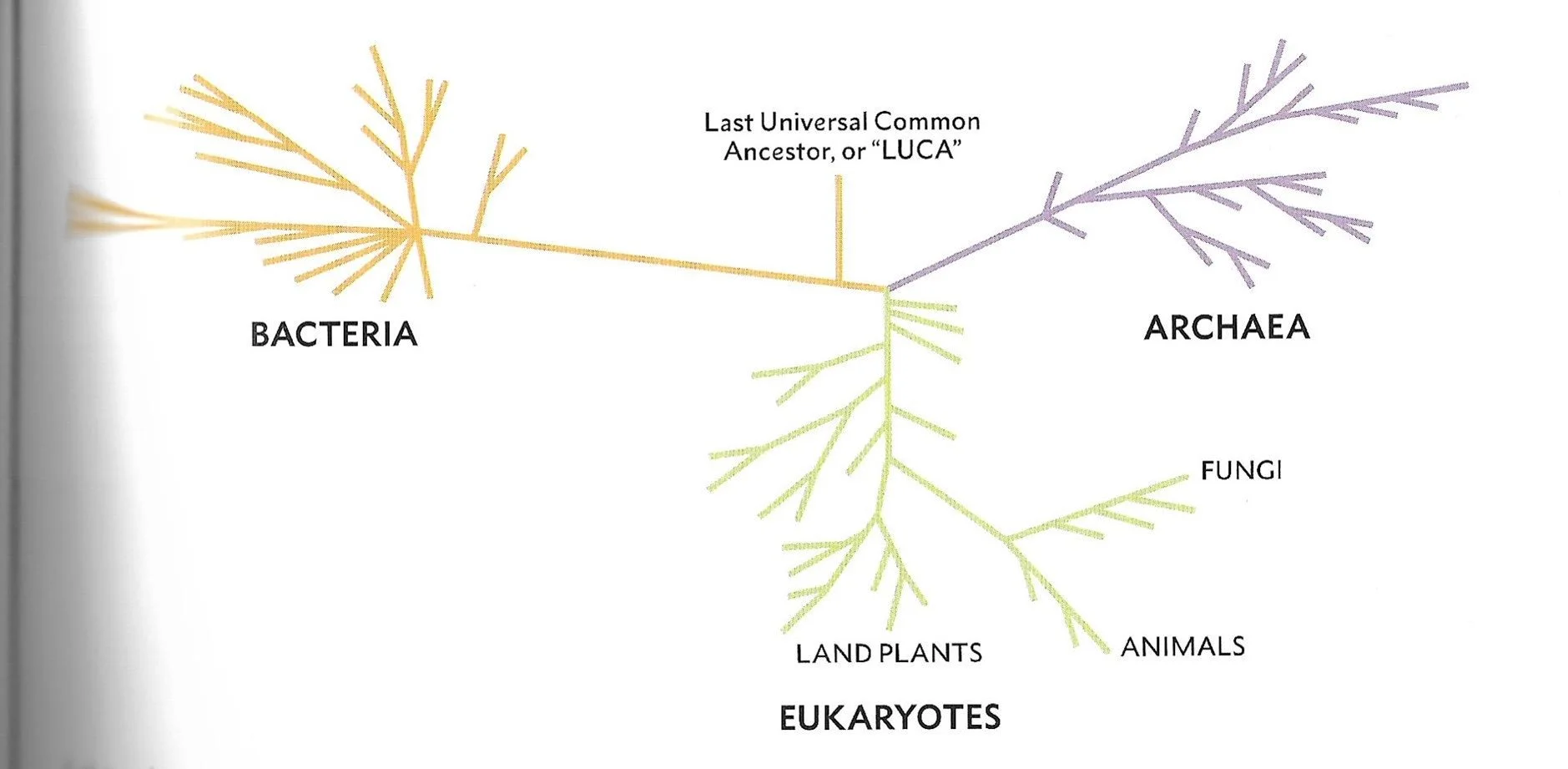

Questo meccanismo incrementa esponenzialmente la diversità attraverso l’eredità intergenerazionale delle variazioni che avvengono nelle sequenze dei geni, rendendo possibile la speciazione (ossia la produzione di specie diverse) e aumentando le possibilità di adattamento dei nuovi organismi in ambienti ecologici prima sfavorevoli. Il successo è stato eccezionale: oggi sappiamo che tutti i principali 33 phyla* di animali discendono da un solo antenato comune noto detto progenota o LUCA, dall’acronimo inglese per Last Universal Common Ancestor, ossia “ultimo antenato comune universale”.

Struttura della cellula di un organismo pluricellulare. Il DNA nucleare è contenuto in ogni singola cellula e viene copiato ogni qualvolta viene prodotta una nuova cellula. I mitocondri possiedono un proprio DNA che viene trasmesso per via materna. FONTE: Colin Renfrew & Paul Bahn (2017). Archeology: Theories, Methods, and Practice. Londra: Thames & Hudson, p. 443. TRADUZIONE, da sinistra: nucleo; cellula; mitocondrio; gene; cromosoma; DNA; basi azotate.

Questo non vuol dire però che i batteri siano stati superati, tutt’altro. Ancora oggi essi occupano ogni minimo anfratto adatto all’esistenza della vita: vi sono più batteri nell’intestino di un solo essere umano di quanti uomini abbiano mai abitato la Terra intera. Considerare la quantità e la diversità dei batteri dal punto di vista evolutivo è fonte di vertigine: se gli animali propriamente detti non sono che una nota a piè di pagina delle cellule eucariote, queste ultime non sono che una minuta appendice evolutiva all’interno della vasta enciclopedia dei batteri.

Gli animali, compresi gli esseri umani, non sono che un ramoscello all’interno del cespuglio evolutivo degli eucarioti. FONTE: AA. VV., Big History. Foreword by David Christian, London: DK/Penguin 2016, p. 113. TRADUZIONE: Bacteria = Batteri; Last Universal Common Ancestor, or “LUCA” = ultimo antenato comune universale (o LUCA); ARCHAEA = ARCHAEA; FUNGI = Funghi; ANIMALS = Animali; LAND PLANTS = Piante terrestri; EUKARYOTES = Eucarioti.

I tre rami del regno animale, battezzati Bacteria, Archaea (che insieme formano i microrganismi comunemente detti procarioti) ed Eucarya (gli eucarioti), includono infatti una vastità impressionante di organismi eccezionalmente diversi e che in passato erano comunemente etichettati come “batteri”, mentre gli organismi multicellulari e tutti gli animali sono umilmente relegati in un cantuccio del gruppo Eucarya. Quello che cambia con gli animali propriamente detti è semplicemente il motore della variazione all’interno di un ramoscello dell’albero universale della vita, ora sottoposto a nuovi vincoli posti dall’evoluzione.

Il concetto darwiniano di evoluzione

Inizialmente sviluppato da Darwin ed elaborato in modo indipendente dall’esploratore e naturalista britannico Alfred Russel Wallace (1823-1913), l’originale programma di ricerca evoluzionistico rovesciava i due assunti di base delle maggiori scuole di pensiero allora in voga:

le modifiche che avvengono durante la vita degli organismi si trasmettono ai discendenti;

le imperfezioni degli individui rappresentano errori e scarti da una presunta norma archetipica e perfetta (spesso ritenuta di origine divina).

Al contrario, il modello darwiniano identificava nella diversità e nelle differenze individuali all’interno delle popolazioni viventi il motore del processo di moltiplicazione delle specie (un approccio anche noto come pensiero popolazionale). L’accumulo graduale di queste divergenze nel corso delle generazioni – e non nella vita di un singolo individuo – andava a costituire il ponte tra i due componenti fondamentali del nucleo del programma di ricerca evoluzionistico: la discendenza comune di tutti gli organismi da un antenato comune – spiegando così l’esistenza di tratti conservati da specie diverse (detti omologie) – e la selezione naturale, ossia il tasso differenziale di sopravvivenza dei singoli individui sulla base di vincoli, sia esterni (ambientali ed ecologici, come può esserlo il numero finito di risorse disponibili in un dato ecosistema), sia interni (fisiologici o comportamentali, come la competizione all’interno di una specie e le strategie di riproduzione o di alimentazione).

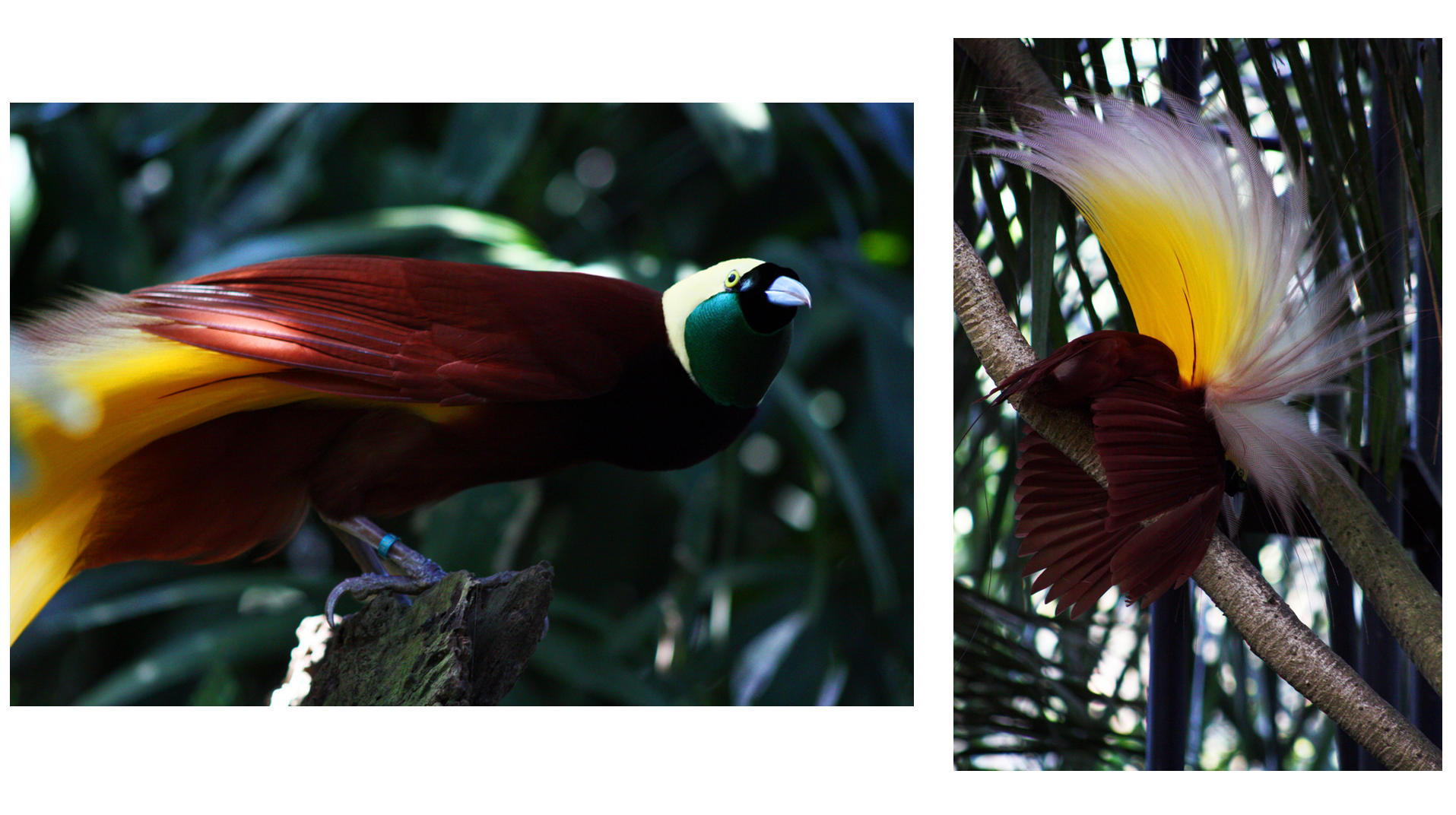

Selezione sessuale. La coloratissima livrea di un maschio di Paradisaea apoda dalla Papua Nuova Guinea (a sinistra) viene sfoggiata durante un elaborato corteggiamento (a destra) allo scopo di essere notato e scelto dagli individui di sesso femminile. La selezione sessuale, ossia la competizione all’interno dei sessi per l’accoppiamento con i membri del sesso opposto, ha come risultato la selezione di tratti estetici peculiari, ed è un’altra delle forze selettive originariamente individuate da Darwin come fonte della diversità degli organismi viventi. FONTE: Andrea Lawardi, da Wikipedia.

Inaugurata nel 1865 dagli studi pionieristici del frate ceco di lingua tedesca Gregor Mendel, la GENETICA studia i meccanismi relativi all’ereditarietà dei caratteri degli organismi tramite il loro corredo di geni e cromosomi.

All’epoca sostenuto da penetranti osservazioni ricavate dalla convergenza di dati ricavati dalle pratiche selettive degli allevatori di bestiame e dalle diverse discipline storiche che all’epoca muovevano i primi passi (demografia, biogeografia, ecologia, geologia, embriologia, paleontologia), il programma di ricerca darwiniano è stato nel tempo ampliato, aggiornato e fuso con la ricerca genetica*, e gode oggi di prove inconfutabili al di là di ogni dubbio scientifico. Le evidenze forse più stupefacenti a sostegno dei processi evolutivi provengono dagli archivi di pietra del tempo profondo.

Box storiografico: L’imperfezione come motore darwiniano di evoluzione

«La selezione naturale non è onnipotente e non è il sostituto laico del grande progettista [divino]. Deve scendere a compromessi di volta in volta con il materiale a disposizione, che è pieno di vincoli interni e di limiti fisici. La selezione può migliorare gli organismi solo rispetto a condizioni organiche e inorganiche di vita contingenti, non ambire a un’impraticabile perfezione. L’adattamento diventa quindi un concetto relativo e il passato lascia i suoi segni sotto forma di imperfezioni e stranezze. Lo testimoniano, per Darwin, anche i numerosi tratti rudimentali o vestigiali che persistono come inerzie del tutto inutili negli animali. Se le condizioni ambientali cambiano, organi un tempo utili possono diventare ingombranti, ma non al punto da essere rimossi, e restano lì. Occhi atrofizzati (che farsene di occhi fragili e costosi se ti sei rifugiato a vivere in una grotta buia?), ali dismesse in centinaia di specie di uccelli e insetti (che farsene di ali fragili e costose se, come in Nuova Zelanda prima dell’arrivo degli umani, non hai predatori e trovi il cibo a terra?), mammelle maschili, gli abbozzi di arti posteriori e di pelvi nel boa, i denti nei feti di balena, i petali rudimentali, e così via; sono tutti segni della storia, retaggi di parentele lontane, strutture in disuso che l’evoluzione tollera per un po’ oppure riutilizza alla bisogna come nel caso degli occhi sottopelle di alcune talpe, delle ali dei pinguini usate come pinne o delle ali di insetto utilizzate come bilancieri. La natura, scrive Darwin in un passo bellissimo dell’Origine delle specie, reca indelebile “la pura impronta dell’inutilità”. L’impronta dei caratteri imperfetti, “estremamente comuni, o persino generali, in tutta la natura”».

— Telmo Pievani, Elogio dell’imperfezione, Milano, Cortina, 2019, pp. 64-65

Verifica:

Che cosa intendeva Darwin con la “pura impronta dell’inutilità”?

Perché l’evoluzione non può ambire a raggiungere uno stato di perfezione?

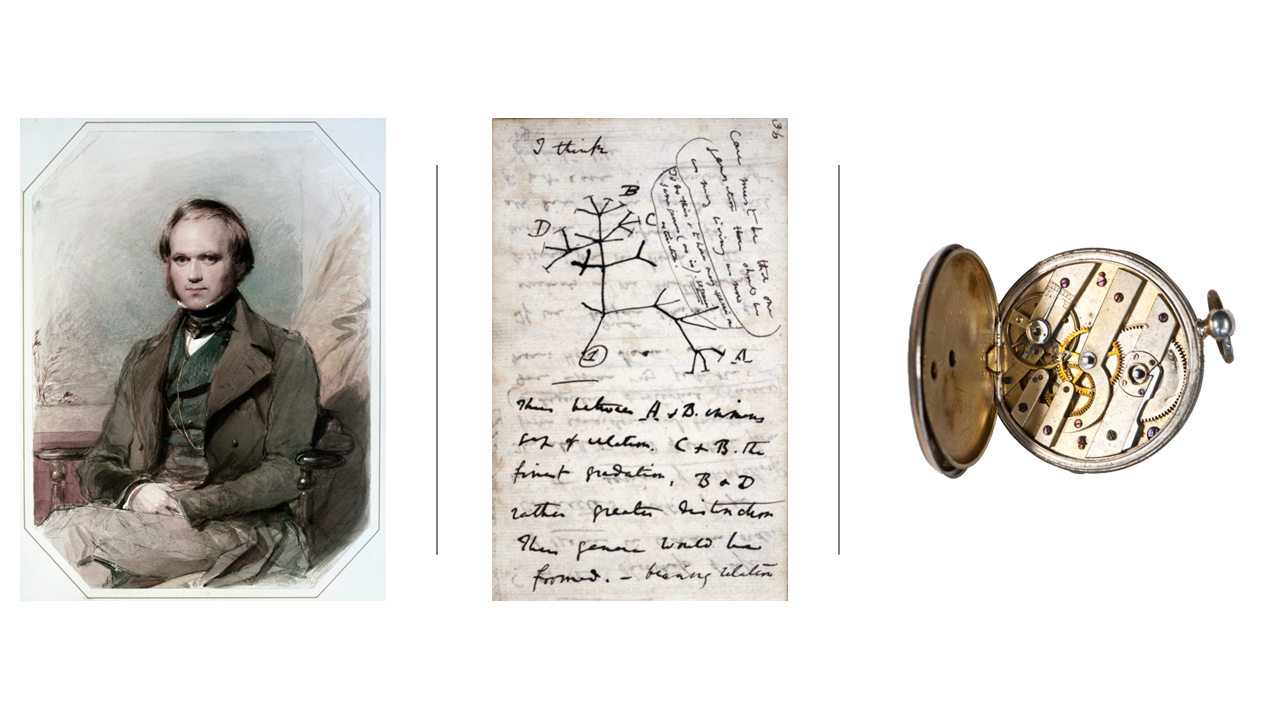

A SINISTRA: Charles Robert Darwin, ritratto di George Richmond; AL CENTRO: il celebre “I think” (“io penso”), 1837, con la primissima rappresentazione di un albero evolutivo dai Taccuini personali di Darwin; A DESTRA: struttura interna di un orologio analogico. Esponente di spicco dell’epocale trasformazione del pensiero storico sulla scia delle idee illuministiche fu il naturalista e geologo britannico Charles Darwin. Avviato a una carriera ecclesiastica dopo aver effettuato studi naturalistici, Darwin fu inizialmente irretito dall’apparente forza esplicativa della Teologia naturale di William Paley (1802), secondo cui era possibile ravvisare nella perfezione degli adattamenti degli organismi viventi un progetto e pertanto l’opera di un creatore divino, esattamente come dall’osservazione dei precisi meccanismi di un orologio analogico si può immaginare l’opera di un orologiaio. Paradossalmente, sarà proprio l’incapacità di rendere conto delle imperfezioni e di spiegare le numerose eccezioni alla crescente lista degli adattamenti di piante e animali a creare le basi per il superamento di questo paradigma teologico. FONTI: ritratto di G. Richmond presso il Darwin Museum, Down House, Inghilterra, da Wikipedia; “I think” dal taccuino di Darwin del 1837 noto come First Notebook on Transmutation of Species, da Wikipedia; orologio: Hannes Grobe, da Wikipedia, CC BY 3.0.